要介護4とは|受けられるサービス・支給限度額・要介護5との違いをご紹介

「要介護4」は、要介護認定の結果で最も重い「要介護5」の1つ手前の段階です。家族が要介護4と認定されたら、居宅介護サービスを利用するほか介護施設入居を検討する人も多いでしょう。介護保険の支給限度額や要介護5との違いを踏まえて、活用できるサービスや制度について解説します。

病院勤務、ケアマネージャー、自治体の認定調査員を経て、現在は認定調査専門の居宅介護支援事業所の代表をしている。2017年8月、ナツメ社より「現場で役立つ 要介護認定調査員 調査・判断の重要ポイント」を刊行。また介護認定調査員向けのWebサイト「介護認定調査員の部屋」の管理人。

要介護認定とは

「要介護4」「要介護5」などの要介護度は「要介護認定」で判定されます。要介護認定は、介護がどの程度必要かを客観的な基準で判定する制度です。「要介護」もしくは「要支援」の認定を受けることで、介護保険サービスを利用できるようになります。

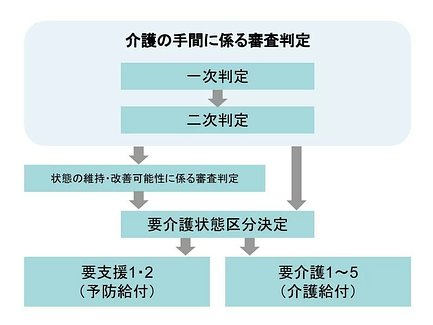

要介護認定は、一次判定と二次判定の2段階で審査されます。審査は市区町村の調査員が自宅を訪問して本人や家族に聞き取りをする「認定調査」と、主治医による医学的な見解を記載した「主治医意見書」をもとに実施されます。大きな判定基準となるのは「介護に必要と見込まれる時間」です。要介護認定の判定方法について、簡単に説明しましょう。

「要介護度」「要支援度」の判定基準

要介護認定の判断基準である「介護にかかる時間」は、1日のうちに介護を必要とする時間の目安で表されます。通称「要介護認定等基準時間」です。

「要介護認定等基準時間」は「認定調査」と「主治医意見書」に基づく一次判定で、コンピュータによって算出されます。「1分間タイムスタディ・データ」という約3,500人の高齢者のデータと照合し、一人ひとりの心身状態に最も近い事例から「介護にかかる時間」の目安が求められるのです。

二次判定は、専門家が構成する「介護認定審査会」による審査です。個別の事情も加味しながら一次判定結果を審議し、必要に応じて判定区分も変更されます。また「要支援2」と「要介護1」では要介護認定等基準時間が同じです。そのため「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」を実施し、どちらに分類するかを決定します。

その結果、要介護認定の判定は「要支援1、2」「要介護1~5」の7つに区分されるのです。

要介護認定、また認定調査については、以下の記事で詳しく紹介しています。

要支援度・要介護度の判定基準

| 判定区分 | 要介護認定等基準時間と認知症加算の合計 |

|---|---|

| 要支援1 | 25分以上32分未満またはこれに相当する状態 |

| 要支援2 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態 |

| 要介護1 | 32分以上50分未満またはこれに相当する状態

かつ「状態の維持・改善可能性に係る審査判定」でどちらかに該当すると判定された場合

|

| 要介護2 | 50分以上70分未満またはこれに相当する状態 |

| 要介護3 | 70分以上90分未満またはこれに相当する状態 |

| 要介護4 | 90分以上110分未満またはこれに相当する状態 |

| 要介護5 | 110分以上またはこれに相当する状態 |

要介護4の心身状態

要介護4は、上記の基準では「要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態」とされています。具体的には次のような心身状態です。

要介護4の心身状態の例

- 介護がなければ、食事や排泄、入浴などの基本的な日常生活ができない

- 自力での移動が困難で、車イスを使用することが多い

- 理解力が全般的に低下し、問題行動が頻繁に見られる

要介護4になると自分1人では食事や排泄、移動など身の回りのこと全般ができません。また認知症がある人は、暴言・暴力や不潔行為といった問題行動の頻度も増える場合があります。理解力の低下が進み、意思疎通そのものが困難になることもあるでしょう。

要介護5との違いについて

最も介護度が重い「要介護5」と「要介護4」では、何が違うのでしょうか。

日常生活全般に介護が必要という点では大きな違いがありません。しかし、要介護4では介助や見守りがあれば自分でできることがあるのに対し、要介護5になるとあらゆることに全面的な介助が必要となります。「寝たきりでの生活」「意思疎通ができない」というケースがほとんどです。自力で体位を変えられない場合も多く、褥瘡(じょくそう)の予防などが必要になります。

厚生労働省の調査によると、介護が必要となった最大の原因は要介護1~3が「認知症」であるのに対し、要介護4・5では脳血管疾患(脳卒中)となっています。脳卒中を起こすと寝たきりになるケースも多いため、要介護5と判定される割合も多いのです。

また、要介護4の原因の第3位には「骨折・転倒」が挙げられています。骨折などによって体が思うように動かなくなり、結果的に寝たきりにつながることも多々あります。要介護5への進行を防ぐためには、脳卒中や転倒などを予防し寝たきり状態を未然に防ぐことが大切です。

要介護5の状態については、以下の記事で詳しく紹介しています。

要介護4で受けられるサービスとは

要介護4と認定された人は、全ての介護保険サービスの対象です。介護保険サービスには大きく分けて「居宅介護サービス」と「施設サービス」の2種類があります。それぞれのサービスについて解説しましょう。

要介護4の人が利用できる居宅介護サービス

| 訪問サービス | 通所サービス |

|---|---|

|

|

| 短期入所サービス | 訪問・通所・短期入所の複合サービス |

|

|

自宅や「住宅型有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」など、介護サービスが付いていない施設で生活する場合は「居宅介護サービス」を利用できます。

訪問サービス

介護スタッフや看護師などが自宅を訪問し、介護や看護、リハビリなどを実施するサービスです。「介護か看護か」「時間帯は日中か夜間か」「定期的な訪問か必要な時だけの訪問か」などによって、種類が区分されています。

通所サービス

介護施設、病院などに通って日帰りで受けるサービスです。種類としては「介護」「看護」「リハビリ」「レクリエーション」などがあります。自宅への送迎もサービスに含まれていることが一般的です。

短期入所サービス

介護施設などに数日程度宿泊し、食事・入浴といった基本的な生活支援やリハビリなどを受けます。連続して利用できる期間は最大30日です。介護者が出張や冠婚葬祭などで自宅を不在にする場合や、介護者の休息目的としても利用できます。

訪問・通所・短期入所を組み合わせたサービス

上記の「訪問」「通所」「短期入所」を組み合わせたサービスが「小規模多機能型居宅介護」です。「通所」を中心として、必要に応じて「訪問」「短期入所」も利用できます。料金は月額制で、利用回数による金額の増減がありません。ただし1日の利用定員が決まっているので、定員を超えると利用できないことがあります。「小規模多機能型居宅介護」のなかでも看護師から医療的なケアを受けられるものが「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」です。

リフォームや福祉用具レンタルも介護保険の対象

自宅の環境を整えるための「住宅改修(リフォーム)」や「福祉用具貸与(レンタル)」「福祉用具販売」も、介護保険が適用されるサービスです。

保険対象となる住宅改修の箇所や福祉用具の種類は下記の通り決まっています。それ以外は適用外となりますので、注意しましょう。

介護保険の対象となる住宅改修・福祉用具の種類

| 住宅改修 | 福祉用具レンタル | 福祉用具購入 |

|---|---|---|

|

|

|

介護保険適用のサービスについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

介護サービス利用の目安について

要介護4の人は、居宅介護サービスをどのくらいの頻度で利用できるのでしょうか。

まずは、介護保険サービスを利用する流れを簡単に説明します。サービスを受けるにあたって「ケアプラン」という計画の作成が必要です。居宅介護サービスの場合は、居宅介護支援事業所と契約してケアマネジャーに計画を立ててもらいます。ケアプランに沿ってサービスを利用するという流れです。

ケアプランの内容は、一人ひとりの心身状態に合わせてそれぞれ異なります。しかし無制限で過剰に使うことのないよう、サービスには利用上限が決まっているのです。この上限については、後ほど説明します。

上限まで介護サービスを受ける場合、要介護4では次のような利用例が考えられます。

要介護4の介護サービス利用例

- 訪問介護:週6回

- 夜間対応型訪問介護:毎日1回

- 訪問看護:週2回

- デイサービス:週1回

- 短期入所生活介護(ショートステイ):2カ月に1週間程度

- 福祉用具貸与(レンタル):車イス、特殊寝台(介護ベッド)

この例では、1日2~3回程度のサービスが利用できることになります。ケアプランによってサービスの種類や頻度も異なりますので、一例として参考にしてください。

ケアプランについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

要介護4の人が入所できる施設サービス

要介護4は、日中・夜間を問わず多くの場面で介護が必要になる状態です。在宅介護に限界を感じるケースも多々あります。

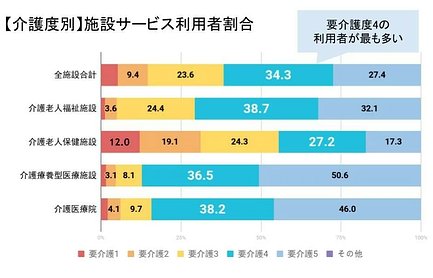

ここで、公的施設に入所している人の要介護度別の割合を見てみましょう。

厚生労働省の調査結果によると「全施設合計」「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」では、要介護4の利用者が最も多いことが分かります。医療的ケアが必要な人を対象とする「介護療養型医療施設」「介護医療院」でも、要介護4の人は要介護5に次いで2番目です。この結果からも分かる通り、要介護4になると在宅介護から介護施設へと切り替える人も多いといえます。

ここからは、介護体制が手厚く要介護4の人が入居できる介護施設について紹介しましょう。

特別養護老人ホーム

「特養」とも呼ばれる「特別養護老人ホーム」は、公的施設の代表例です。介護保険が適用される「介護保険施設」で、入居金もなく月額費用も低額に設定されています。さらに基本的には終身にわたって介護を受けられるので、人気が非常に高い施設です。待機人数が多いため、数カ月から1年以上待つようなケースもあります。要介護度が高ければ緊急性を考慮して優先されやすい傾向にはありますが、それでも長期間待機しなければいけない可能性もあり注意が必要です。在宅が難しい人は、待機期間を他の施設に入居して過ごすというケースもあります。

特別養護老人ホームについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

介護医療院

医療的なケアが必要な要介護者を対象にした公的施設です。医師や看護師などが配置されており、医療機関に近い環境が整っています。「持病によって医療的ケアの必要がある」という人も安心して生活できるのが魅力です。ただし2018年4月に新設されたばかりの施設で、まだ全国的に数が少ないのが現状になります。

なお「介護医療院」の前身である「介護療養型医療施設」は2024年3月までに廃止されることが決定済みです。今後は順次「介護医療院」に切り替わります。

介護医療院については、以下の記事で詳しく紹介しています。

介護付き有料老人ホーム

民間施設の「介護付き有料老人ホーム」は24時間の介護体制が整っているのが特徴です。人員配置や設備などの基準をクリアして「特定施設入居者生活介護」の認定を受けています。介護サービス費用が月額の一定料金のため、介護の頻度が変動しても金額面の心配がありません。民間施設なので運営主体も多様で、ホームによって特徴はさまざまです。なかには「クリニック併設」「24時間看護師常駐」といった医療体制に注力しているホームもあります。

介護付き有料老人ホームについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

その他の施設

民間施設の「サービス付き高齢者向け住宅」のなかにも「介護付き有料老人ホーム」と同じ「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているところがあります。その場合は「介護付き有料老人ホーム」と同様の介護サービスを受けることが可能です。

それ以外の「サービス付き高齢者向け住宅」や「住宅型有料老人ホーム」は、外部の介護サービス事業者と契約して介護を受けます。利用した分だけ料金も発生しますので、高額になってしまう場合があることが懸念点です。

また、公的施設の「介護老人保健施設」は在宅復帰を目的にリハビリや医療ケアを受けるための施設です。例外もありますが、入所期間は基本的には3~6カ月と制限があります。長く生活するための施設ではないということを理解しておきましょう。

介護施設の種類については、以下の記事で詳しく紹介しています。

要介護4が受け取れる介護保険給付金の上限

先に触れたように、介護保険サービスには給付対象となる利用上限が決まっています。この上限の金額のことを「区分支給限度基準額」といいます。

まず、介護サービス利用料の計算方法について簡単に説明しましょう。介護サービスは「金額」ではなく「単位」で計算されます。これは、地域による賃金の差などを反映した公平な負担とするためです。

「単位数」は全国一律で決まっていますが「1単位当たりの単価」は人件費の差などを考慮した地域・サービスごとに異なる金額です。「単位数」と「単価」をかけ合わせることで利用料が求められます。1単位当たりの単価は10円を基準として、最高11.4円です。地域別では、東京23区が最高となっています。

介護保険の給付上限である「区分支給限度基準額」も、介護サービスと同じく「単位」で決まっています。要介護4の場合は「3万938単位」です。1単位当たり10円と仮定すると「30万9,380円」が上限となります。

| 要介護4の区分支給限度基準額 | 30万9,380円 | |

|---|---|---|

| 自己負担割合 | 1割 | 3万938円 |

| 2割 | 6万1,876円 | |

| 3割 | 9万2,814円 | |

介護サービス利用時の自己負担割合は、所得に応じて1~3割と異なります。要介護認定を受けると自己負担割合を明記した「介護保険負担割合証」が交付されますので「自分が何割負担か分からない」という人は介護保険負担割合証を確認しましょう。

「高額介護サービス費」制度

自己負担割合が3割の場合、限度額までサービスを利用すると9万2,814円が自己負担となります。金銭的な負担の大きさに悩む人もいるでしょう。

介護サービス費が高額になった場合、基準を超えた分の金額を給付してもらえる制度があります。それが「高額介護サービス費」制度です。ただし、基準となる金額は所得に応じて異なります。生活保護世帯の上限は1万5,000円、反対に課税所得が690万円以上ある世帯は14万100円です。それぞれ、上限額を超えた費用は自治体から払い戻されます。

基準額を超えた場合、自治体から通知と申請書が届きます。申請は初回のみで、2回目以降は申請なしで自動的に給付される仕組みです。手続きの期限は介護サービス利用の翌月から2年間ですので、期限内に忘れずに手続きを済ませましょう。

要介護4は障害者控除を受けられる可能性がある

障害者控除とは「障害があることで受けられる所得税・住民税などの優遇制度」です。本人はもちろん、生計を一緒にしている配偶者や親族に障害がある場合も対象になります。自治体から障害者認定を受けることで、適用されます。

障害者認定は「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3種類に分かれています。「障害者」よりレベルが重い場合は「特別障害者」となり、親族と同居している特別障害者を「同居特別障害者」といいます。それぞれの税金の控除額は以下のとおりです。

| 所得税 | 住民税 | |

|---|---|---|

| 一般障害者 | 27万円 | 26万円 |

| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |

| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |

障害者控除の対象を定めた規定には、次の内容があります。

引用:国税庁「障害者控除の対象となる人の範囲」

- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

- 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

要介護4の場合、もちろん身体的な程度によりますが、特別障害者に該当する可能性があります。特別障害者の認定要件は大きく分けて以下の5つの軸のうちいずれかに当てはまる場合に認定される可能性が高いです。

- 日常動作に支障があるほど腕や脚が不自由である

- 精神障害・認知症がある

- 障害が2つ重複している

- 障害が3つ重複している

- 内部障害(臓器などの疾患)がある

なお、具体的な要件は自治体によって異なります。気になる方はお住まいの地域の役所の情報を確認してください。

特別障害者に認定されると「特別障害者手当」が支給される

特別障害者認定への申請は障害者手帳がなくてもできます。また特別障害者に認定されると、月額2万7,350円の手当てを受け取れます。なおこの金額は2021年度のものであり、金額は毎年見直されます。

要介護4以上の方の場合、受け取れる可能性が高いですし、介護保険との併用も可能です。該当する方は、申請すると金銭的負担を軽減できます。

介護する側のレスパイトケアが重要

要介護4は要介護認定でも上から2番目で、比較的介護度が重い状態です。日常生活全般に介護が必要となるため、介護を担う側の身体的・精神的負担も増大します。

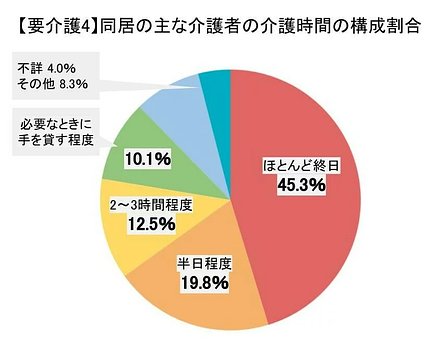

厚生労働省の調査では、要介護4の人と同居する主な介護者のうち45.3%が「ほとんど終日を介護にあてている」と回答しています。実に半数近くの人がほぼ1日中介護しているのです。

大切な家族の介護に関して、介護者は「自分で何とかしなければ」と考えがちです。しかし、昨今では「介護うつ」など介護者側の新たな問題が注目されています。過度な負担を防ぐためにも「レスパイトケア」が重要です。

「レスパイトケア」とは「介護者の休息」を意味します。一時的に介護から解放されることによってリフレッシュを図るという、介護する側のためのケアです。

居宅介護サービスの利用や介護施設への入居を通して、介護から離れられる時間を持つことを積極的に検討しましょう。金銭的な負担が心配な人のために「介護保険」や「高額介護サービス費」「障害者控除」などの制度もあります。

介護する側が疲弊して生活が破綻してしまうことは、最も避けるべき事態です。「介護を受ける人」も「介護をする人」も無理のない生活ができるよう、利用できるサービスや制度を学び積極的に活用しましょう。

-

関東 [4842]

-

北海道・東北 [743]

-

東海 [1060]

-

信越・北陸 [372]

-

関西 [2386]

-

中国 [283]

-

四国 [174]

-

九州・沖縄 [669]

この記事のまとめ

- 家族が要介護4と認定されたら、居宅介護サービスを利用するほか介護施設入居を検討する

- 「要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当する状態」が要介護4

- 要介護4の「区分支給限度基準額」は「3万938単位」

豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します