介護休業とは? 介護が始まった時、施設に入居する時、看取りの時に

介護離職対策として、仕事と介護を両立するための制度が拡充されています。この記事では、介護の体制を整えるためにまとまった期間休みが必要な時に活用できる介護休業について解説します。

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

家族の介護のために“まとまった休み”が欲しい時に使える制度

介護休業は、要介護状態にある家族のためにまとまった期間仕事を休む必要がある時に取得できる休業制度です。

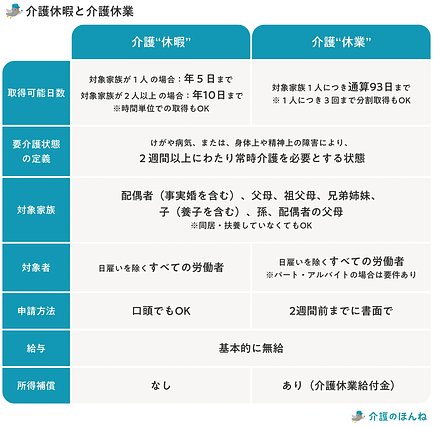

| 取得可能日数 |

対象家族1人につき通算93日まで ※1人につき3回まで分割取得もOK |

|---|---|

| 要介護状態の定義 | けがや病気、または、身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態 |

| 対象家族 | 配偶者(事実婚を含む)、父母、子(養子を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母 ※同居・扶養していなくてもOK |

| 対象者 | 日雇いを除くすべての労働者 ※パート・アルバイトの場合は要件あり |

| 申請方法 | 2週間前までに書面で |

| 給与 | 基本的に無給 |

| 所得補償 | あり(介護休業給付金) |

介護休業の取得は労働者の権利

介護休業の取得は育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)で労働者の権利として保障されたものです。そのため勤務先に介護休業に関するルールがなくても、法律に基づいて取得することができます。また、労働者が介護休業の取得を申し出た時、事業主はこれを拒むことができないことになっています。

その他にも事業者には次のようなことが求められています。

| 禁止されていること |

|---|

| 介護休業の利用を申し出たことや実際に利用したことを理由とした不利益な取り扱い。 (例)

|

| 義務付けられていること |

| 介護休業の利用を申し出たことや実際に利用したことを理由としたハラスメントの防止措置。 (例)

|

こんな時は介護休業

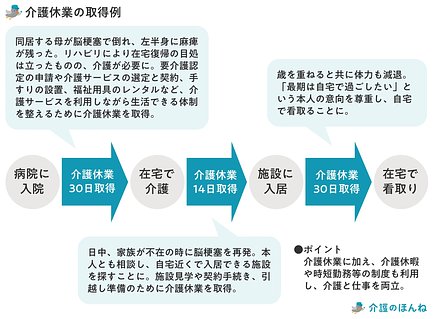

例えば、次のようなケースで介護休業が活用できます。

- 家族の介護の体制を整えるための準備(要介護認定〜各種サービスの契約)

- 看取り期に入った家族の世話

介護が始まると、地域包括支援センターへの相談に始まり、要介護認定の申請、訪問調査への同席、ケアマネとの打ち合わせ、各種サービスの契約とさまざまなタスクが発生します。近くにお住まいの場合は介護休暇や有給休暇でやりくりできるかもしれませんが、遠方の場合は何度も往復が必要になり、時間もお金もかかってしまいます。介護は準備が肝心。腰を落ち着け、集中して準備をするなら介護休業の取得を検討しましょう。

介護休業の取得可能日数

介護休業の取得可能日数は、対象家族1人につき通算93日までです。日数は暦上の休日(土曜日・日曜日・祝祭日)も含めて数えます。

介護休業の分割取得

以前は介護休業を取得できる回数は対象家族1人につき(要介護状態ごとに)1回でしたが、2017年1月から対象家族1人につき(要介護状態に関わらず)3回まで分割取得も可能になりました。

例えば、介護が必要になったタイミングで1回、要介護度が重くなり施設入居が必要になったタイミングで1回、看取りが近くなったタイミングで1回と必要に応じて休むことができます。

介護休業の取得条件

介護休業の取得条件(対象者・対象家族・要介護状態の定義)は次のとおりです。

対象者

介護休業は日雇いを除くすべての労働者が取得できます。

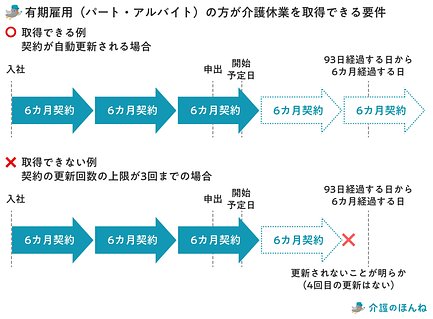

ただし、パートやアルバイトなど雇用期間に定めのある方(有期雇用の方)については、介護休業の取得を申し出た時点で「介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと」という要件があります。分かりやすく言い換えると「介護休業を上限の93日まで取得した上で復職すると仮定し、その後なお6カ月以上勤務する可能性があること」ということになります。有期雇用の方は契約内容(契約期間と契約更新の有無)について確認した上で申請しましょう。

また、次に該当する労働者は労使協定を結ぶことで対象外とすることが認められています。

- 勤続1年未満の労働者

- 週の所定労働時間が2日以下の労働者

- 介護休業の申し出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者

要介護状態の定義

要介護状態の定義は育児・介護休業法と介護保険法で異なります。身体上・精神上の障害に加え病気やけがも対象になる点、常時介護が必要と見込まれる期間が半年ではなく2週間と比較的短期間である点が異なります。

| 育児・介護休業法 第2条第3項 | 介護保険法 第7条第1項 |

|---|---|

| 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間(2週間以上)にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 | 身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6カ月以上)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいう。 |

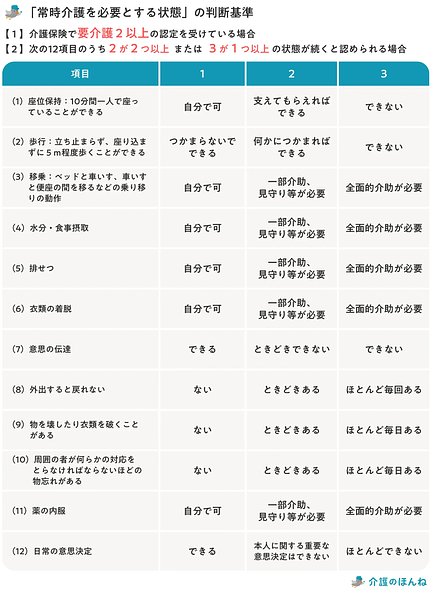

具体的には、介護保険で要介護2以上の認定を受けている場合か、要介護認定を受けていなくても次の12項目のうち「2が2つ以上」または「3が1つ以上」該当する状態が続く場合に介護休業が取得できます。

対象家族

介護休業の対象となる家族は次のとおりです。

- 配偶者(事実婚を含む)

- 父母

- 祖父母

- 兄弟姉妹

- 子(養子を含む)

- 孫

- 配偶者の父母

なお、対象家族と同居していなくても介護休業は取得できます。また、扶養しているかどうかも問いません。

介護休業の申請方法

介護休業を取得するには、休業開始予定日の2週間前までに書面等により次の点を事業者に申し出る必要があります。

- 介護休業の申請年月日

- 介護休業を取得する労働者の氏名

- 対象家族の氏名と労働者との関係(続柄)

- 対象家族が要介護状態にある事実(介護を必要とする理由)

- 介護休業の開始予定日と終了予定日

- これまでに当該家族に関して介護休業を取得した回数と日数

勤務先所定の申請書がある場合はそちらを利用してください。ない場合は、厚生労働省が用意した様式例*が利用できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000357926.doc

なお、休業期間を延長したくなった場合は、同じく休業終了予定日の2週間前までに申し出ることで、1回に限り理由を問わず終了予定日を繰り下げることができます。ただし、「予定より早めに復職したい」といったケースについては法律で定めがないため、勤務先に相談が必要となります。

| 繰り上げ(前倒し) | 繰り下げ(後ろ倒し) | |

|---|---|---|

| 介護休業開始日 | 規定なし | 規定なし |

| 介護休業終了日 | 規定なし | 2週間前までに申請すればOK |

介護休業中は有給? 無給?

ノーワーク・ノーペイの原則により事業者に介護休業中の賃金を支払う義務はないため、基本的に無給となります。ただし、要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金として休業前の給与のおよそ3分の2が支払われることになっています。

介護休暇との違い

介護休暇は要介護状態の家族のために突発的・短期的に仕事を休みたい時に利用できる制度です。対象家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで取得することができます。時間単位での取得も可能なため、各種の行政手続きやケアマネとの打ち合わせなどピンポイントで休みたい時に活用できます。

介護休業は介護の体制を整えるための準備期間

「介護をするのに3カ月なんて足りない」と思う方もいるかもしれませんが、介護休業は介護の体制を整えるための準備期間と位置付けられています。

介護保険制度の創設により、介護は“家族”が担うものから“社会”が担うものに変わりました。相談窓口の地域包括支援センター、適切なケアプランを考えてくれるケアマネジャー、そして実際に介護・医療を担うさまざまな専門職のみなさん。今日の介護は高齢者福祉に関わる多くの人々の支えで成り立っています。

介護休業はその介護を支えるチームを作るためのものです。介護を自身で担うためのものではありません。介護保険を中心に介護休業や介護休暇などの制度も活用し、仕事と介護を両立させる道を探りましょう。

- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

- 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

- 厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~」

- 厚生労働省「介護休業制度 特設サイト」

- 東京都産業労働局「家庭と仕事の両立支援ポータルサイト」

-

関東 [12234]

-

北海道・東北 [6920]

-

東海 [4898]

-

信越・北陸 [3311]

-

関西 [6708]

-

中国 [3568]

-

四国 [2056]

-

九州・沖縄 [7729]

豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します