介護保険制度とは? 仕組みと基本について分かりやすく解説!

介護保険は高齢者の介護を社会全体で支える社会保険制度の一種です。これから介護を始める方へ、介護保険はどのような仕組みで運営されているのか、サービスを利用するにはどのような手続きが必要なのか、どのようなサービスを利用できるのか解説します。

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み

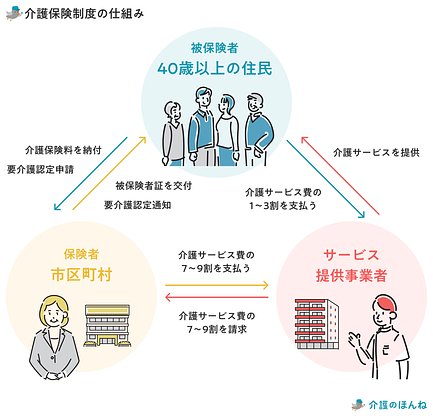

介護保険とは、市町村および特別区(以下、市区町村)を保険者、40歳以上の住民を被保険者とする社会保険の一種です。介護が必要な高齢者とその家族を社会全体で支え合うことを目的に2000年に制度化されました。被保険者は保険料を納めることで、介護が必要になった時に原則1割負担*でさまざまな介護サービスが利用できます。

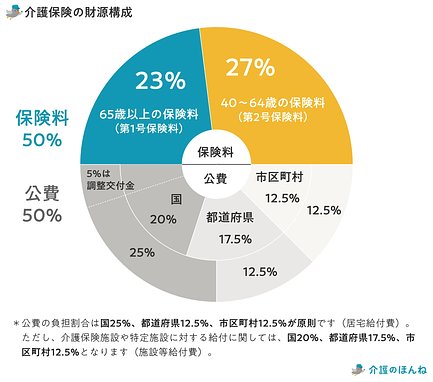

介護保険制度の財源

介護保険は被保険者が負担する保険料と国・都道府県・市区町村が負担する公費(税金)を財源に必要な給付を行っています。保険料と公費の負担割合は50:50です。

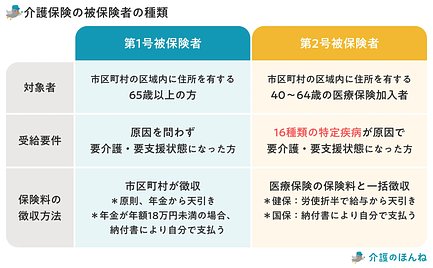

介護保険の被保険者

40歳になると住民票のある市区町村の介護保険の被保険者となり、保険料を納める義務を負います。被保険者は年齢によって65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の第2号被保険者に区分されます。

両者の大きな違いは受給要件です。第1号被保険者が要介護・要支援状態になった原因を問われないのに対し、第2号被保険者は要介護・要支援状態になった原因が厚生労働省の定める特定疾病でない限り、介護保険のサービスを利用することができません。

用語解説|「特定疾病」とは?

加齢との因果関係がある疾病や要介護状態になる可能性の高い疾病として、末期がんやパーキンソン病、脳血管疾患など、次の16種類が特定疾病に指定されています。

介護保険の保険者

介護保険は市区町村*が保険者となり、その地域における制度運営に責任を負います。具体的には介護保険事業計画の策定や要介護認定(要支援認定)、被保険者証や負担割合証の交付、保険料の徴収、保険給付、介護サービス事業者の指定・指導監督、地域包括支援センターの設置などを行っています。

用語解説|「住所地特例」とは?

介護保険は市区町村を保険者とする地域保険のため、もともと住んでいた地域(A市)とは別の地域(B市)の施設に入居し、入居先に住民票を移した場合、B市のが保険者に変わると考えるのが自然です。しかし、それを認めると施設の多い地域に負担が偏ってしまい、施設の整備が進まなくなる恐れがあります。

そのため、施設入居のために別の地域(B市)に住民票を移転しても、引き続きもともと住んでいた地域(A市)が保険者となるというルールがあり、これを住所地特例といいます。B市の施設からさらにC市の施設に転居した場合も保険者はA市のままとなりますが、(B市やC市の)親族宅など施設以外の場所に住民票を移した場合はこの限りではありません。

介護保険のサービス提供事業者

介護保険の各種サービスは都道府県や市区町村の指定を受けた事業者によって提供されます。サービス提供事業者の指定を受けるには設備や人員の基準をクリアする必要があります。なお、指定を受けた後も実地指導や監査があり、不適切な運営が認められた事業者に対しては行政処分(改善命令や指定取り消し)の可能性もあります。

介護保険の利用方法(要介護認定の申請)

65歳(第1号被保険者)になると、お住まいの市区町村(保険者)から介護保険の被保険者証*が届きます。ただし、この被保険者証だけでサービスを利用することはできません。介護が必要な状態であることを保険者である市区町村に認めてもらう必要があり、これを要介護認定といいます。

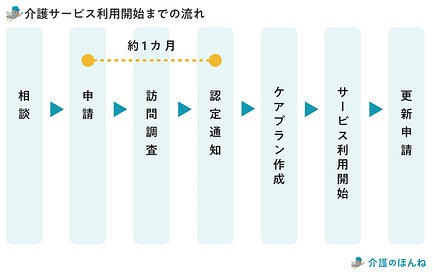

要介護認定の申請からサービスの利用開始までの流れは次のようになっています。

相談

初めての介護では分からないことも多いかと思います。また、介護保険法に定められたサービスは全国共通ですが、それとは別に保険者である市区町村がそれぞれの地域の実情に合わせて独自のサービスを提供しています。どのようなサービスが利用できるのか、また、どのような手続きが必要なのか、まずは役所の担当課(介護保険課、高齢福祉課など)や地域包括支援センター*、居宅介護支援事業所などに相談してみましょう。

申請

要介護認定(要支援認定)の申請は市区町村の担当課で受け付けています。手続きは地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行することもできます。

- 要介護認定(要支援認定)申請書

- 介護保険の被保険者証(65歳以上の第1号被保険者の場合)

- 医療保険の被保険者証(40〜64歳の第2号被保険者の場合)

申請書にはマイナンバー(個人番号)の記入欄があります。申請時にマイナンバーカードやマイナンバー確認書類の提示を求められることもあるため、念の為用意しておきましょう。

また、認定に必要な主治医意見書を書いてもらう医師の名前と医療機関名、所在地の記入も必要です。主治医がいる場合は、申請書に名前を記載したい旨をあらかじめ伝えて承諾を得ておきましょう。主治医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察を受けてください。

訪問調査

申請が受理されてから10日前後で調査員がお住まいや入院先を訪問し、認定調査を行います。調査では家族など本人をよく知る人の立ち会いのもと、普段どおりの状態を見てもらいます。既往歴や服用している薬、生活にどのような支障が出ており、どのようなサポートが必要かについてはメモを作成し、当日調査員に渡せるようにしておくといいでしょう。なお、質問にはなるべく本人に答えてもらいます。

認定通知

原則、申請から30日以内に結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。被保険者証には認定された要介護状態区分(要介護度)や有効期間が記載されています。

認定区分は介護の必要性に応じて要支援1〜2、要介護1〜5の7段階に分かれており、それぞれ利用できるサービスの種類や量(区分支給限度基準額)が決まっています。非該当(自立)と判定された方も、市区町村が提供する地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)のサービスを利用できます。

なお、認定の効力は申請日にさかのぼって生じるため、結果を待たずに見込みの区分でサービスを利用することができます。

ケアプランの作成

介護サービスはケアプラン(介護サービス計画書)に基づいて提供されます。ケアプランは自分で作成することも可能ですが、ケアマネジメントの専門職であるケアマネジャー(以下、ケアマネ)*に依頼することが一般的です。なお、ケアプランの作成は全額保険給付の対象となり費用はかかりません。

在宅で介護する場合

要介護1〜5に認定された方は居宅介護支援事業所のケアマネに、要支援1〜2に認定された方は地域包括支援センターの担当職員(または、委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネ)にケアプランを作成してもらいます。

施設に入居する場合

施設に入居する場合は、施設のケアマネにケアプランを作成してもらいます。ただし、施設の中でも住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(いわゆる特定施設に該当しない高齢者向け住宅)については在宅と同じ扱いになります。居宅介護支援事業所が併設されている施設もありますので、詳しくは施設の方にご相談ください。

なお、ケアプランを作成せずにサービスを利用すると、償還払いとなることにご注意ください。

用語解説|「現物給付」「償還払い」とは?

通常、介護保険では利用者が費用の一部(1〜3割)を負担することでサービスを利用することができます。これをサービスそのものを給付するという意味で現物給付といいます。これに対して利用者が費用の全額を負担し、あとから保険者に申請することで払い戻しを受けることを償還払いといいます。

サービス利用開始

サービス提供事業者に介護保険の被保険者証と負担割合証を提示し、作成したケアプランに基づいてサービスの提供を受けます。

更新手続き

認定には有効期間があり、サービスの利用を続けるには期間内に更新申請が必要です。有効期間が満了する60日前には市区町村から更新申請の通知が届きますが、心身の状態が変わった場合は区分変更の申請も可能です。

介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスには次のようなものがあります。

なお、介護保険法上、要介護者向けのサービスを介護給付、要支援者向けのサービスを予防給付といいますが、予防給付は名前に「介護予防」が付くだけでサービスの内容は同じです。また、介護給付のみで予防給付はないサービスもあります。

居宅サービス

| 介護給付 | 予防給付 |

|---|---|

| 訪問介護 | ─ * |

| 訪問入浴介護 | 介護予防訪問入浴介護 |

| 訪問看護 | 介護予防訪問看護 |

| 訪問リハビリテーション | 介護予防訪問リハビリテーション |

| 居宅療養管理指導 | 介護予防居宅療養管理指導 |

| 通所介護 | ─ * |

| 通所リハビリテーション | 介護予防通所リハビリテーション |

| 短期入所生活介護 | 介護予防短期入所生活介護 |

| 短期入所療養介護 | 介護予防短期入所療養介護 |

| 特定施設入居者生活介護 | 介護予防特定施設入居者生活介護 |

| 福祉用具貸与 | 介護予防福祉用具貸与 |

| 特定福祉用具販売 | 介護予防特定福祉用具販売 |

居宅サービスには、医療や介護の専門職員が自宅を訪問してくれる訪問系のサービス、施設まで送迎してもらい食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受ける通所系のサービス、普段介護を担っている家族の休息(レスパイト)のために施設に短期間入所する宿泊系のサービスがあります。この中でも訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)は在宅福祉の三本柱と呼ばれています。

また、介護に必要な福祉用具を安価でレンタルしたり購入したりすることもできます。つえや歩行器、車いす、介護ベッドなどはレンタルできますが*、衛生面からレンタルに向かないポータブルトイレや簡易浴槽などは購入となります。

なお、施設職員から24時間体制で介護を受けられる特定施設入居者生活介護も介護保険法上は居宅サービスに分類されています。代表的なのが介護付き有料老人ホームですが、サービス付き高齢者向け住宅や軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームの中にも特定施設の指定を受けているところがあります。

地域密着型サービス

| 介護給付 | 予防給付 |

|---|---|

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ─ |

| 夜間対応型訪問介護 | ─ |

| 地域密着型通所介護 | ─ |

| 認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 |

| 小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | ─ |

| 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)* |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | ─ |

| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ─ |

地域密着型サービスとは、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるように整備されたサービスで、利用者を事業所所在地の地域住民に限定しています。

規模が小さく他の利用者となじみの関係を築きやすいこと、複数のサービスを組み合わせることで柔軟なサービスの提供が可能であることなどが特徴です。

要介護者を対象としたサービス(介護給付)が多く、要支援者が利用できるサービス(予防給付)は限られています。

施設サービス

| 介護給付 | 予防給付 |

|---|---|

| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)* | ─ |

| 介護老人保健施設 | ─ |

| 介護医療院 | ─ |

介護保険における施設サービスとは、特別養護老人ホーム*、介護老人保健施設、介護医療院で提供される介護サービスのことです。この3つの施設を介護保険施設といいます。

施設サービスに予防給付はないため、要支援の方は利用できません。特に特別養護老人ホームについては、原則要介護3以上の認定が必要です。

住宅改修費

| 介護給付 | 予防給付 |

|---|---|

| 居宅介護住宅改修費 | 介護予防住宅改修費 |

手すりの設置や段差の解消など介護のために住宅をリフォームした場合、一人あたり20万円を上限に改修費の一部が支給されます。支給対象となるのは「市町村が必要と認める場合」に限られますので、施工前に市区町村に申請し、許可を得る必要があります。

また、住宅改修費は償還払いのため、一度全額を立て替える必要があります。施工後に申請することで9割が給付され、残りの1割が自己負担*となるわけです。

そのほかにこんなサービスも……

介護給付や予防給付だけでカバーしきれない介護ニーズに対しては、各市区町村が提供するサービスやボランティア、介護保険外の自費サービスの活用が考えられます。

市区町村が提供するサービスには次のようなものがあります。

市町村特別給付

介護給付や予防給付とは別に、各市区町村が独自に実施する要介護者や要支援者向けの給付です。おむつなどの介護衛生用品の支給や緊急通報装置の設置、配食・見守りサービス、寝具の洗濯・乾燥サービスなど、内容は条例で定めることになっています。横出しサービスとも呼ばれます。

地域支援事業

被保険者が要介護状態にならないよう予防したり、要介護状態になったとしても地域で自立した暮らしを続けられように支援したりするための事業です。①介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)、②包括的支援事業、③任意事業の3つから成り、要支援者や要支援相当者向けの訪問・通所サービスは総合事業の一環として提供されています。

保健福祉事業

介護者(家族)に対する支援事業、介護予防や保険給付に必要な事業(介護保険施設や居宅介護支援事業所の運営)、立替資金の貸付事業などを行っています。

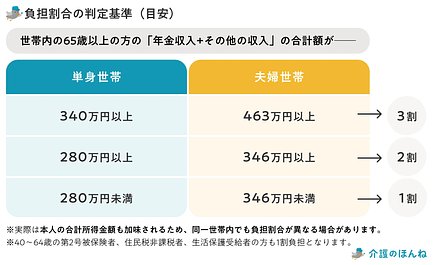

介護サービス費の負担割合

介護サービスを利用した時の自己負担割合は原則1割ですが、前年所得によっては2割や3割になることもあります。負担割合は毎年7月ごろに交付される介護保険負担割合証で確認することができます。

介護にかかるお金

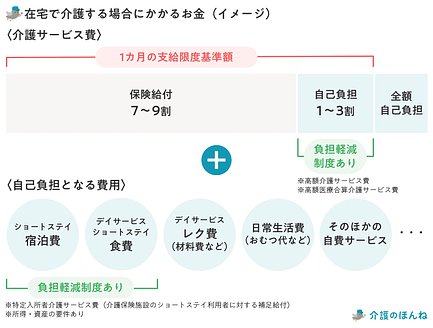

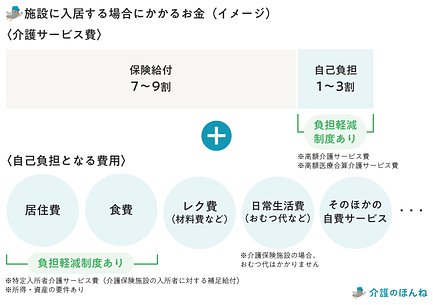

介護にかかるお金について考える時、介護保険の給付の対象になるもの(1〜3割負担で利用できるもの)とならないもの(全額負担となるもの)があることに注意しましょう。在宅で介護する場合と、施設に入居する場合に分けて考えてみます。

在宅で介護する場合

介護サービス費(居宅サービス費)の1〜3割に加え、デイサービスの食費やレクリエーション費(材料費など)、ショートステイの宿泊費や食費が自己負担となります。おむつなどの介護衛生用品は自己負担となりますが、助成制度がある市区町村も多くありますので、お住まいの地域の制度を調べてみましょう。

なお、居宅サービスには要介護度別に1カ月に利用できる限度額が決まっています(区分支給限度基準額)。ケアプランは限度額の範囲内で作成されますが、上限を超えて利用したサービスは全額が自己負担となってしまいます。必要なサービスが増えてきた時には担当ケアマネに相談し、区分変更の申請も検討しましょう。

施設に入居する場合

介護サービス費(施設サービス費)の1〜3割に加え、居住費(部屋代)や食費、レクリエーション費(材料費など)が自己負担となります。なお、おむつ代については、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)では施設負担となるのに対し、それ以外の民間施設では自己負担となります。自己負担となる場合は、お住まいの地域に助成制度がないか確認してみましょう。

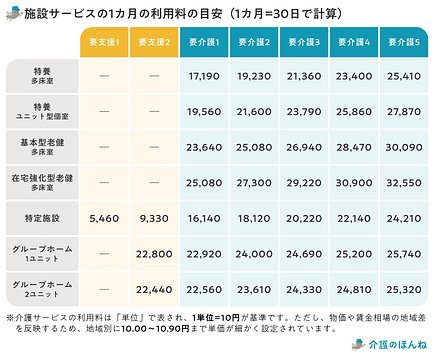

なお、施設サービスは施設形態別・要介護度別に1日あたりの利用料が決まっています。1カ月(30日)の利用料の目安は次のとおりですが、それぞれの施設の人員配置やサービスの充実度によっても費用が変わります。実際にかかる費用はパンフレットや重要事項説明書をもとに施設の方に説明してもらうのが確実です。

なお、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入居する低所得者に対しては、居住費と食費の負担限度額が設定されており、それを超えた分は補足給付として介護保険から支払われます(特定入所者介護サービス費)。

負担額が上限を超えた時は払い戻しを受けられる

医療保険と同じように、介護保険にも自己負担の上限があります。これを超えた場合は高額介護サービス費制度や高額医療・高額介護合算療養費制度を利用して払い戻しを受けられます。

介護は家族だけで抱え込まず、早めに相談を

現在、日本では介護を理由に離職に追い込まれる方が年間10万人近くいます。医療や介護を含むさまざまな産業において人手不足が問題となる中で、働き手を失うことは社会全体にとって大きな痛手です。何より離職する本人にとって、自身の生涯賃金や将来受け取れる年金が減ってしまうリスクを抱えることになります。

また、介護をする人の4人に1人が介護うつの状態であると言われており、介護疲れから身内を手にかけてしまうなど悲しい事件も後を絶ちません。

ここまで読んでくださった方に改めてお伝えしたいのは、介護保険制度は介護を受ける“本人”だけではなく、介護をする“家族”を支える制度でもあるということです。「自分の親だから、伴侶だから、自分がなんとかしなくては」と抱え込まず、介護保険制度を活用しましょう。介護予防や重度化防止の観点からも、早い段階からプロの手を借りることがおすすめです。

まずは役所の担当課や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所など、身近な相談窓口をお尋ねください。

- 牛越博文・監修『最新版 図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本』講談社(2021年)

- 本間清文・編著『最新図解 スッキリわかる! 介護保険 第2版 基本としくみ、制度の今とこれから』ナツメ社(2021年)

- 高室成幸・監修『図解入門ビギナーズ 最新介護保険の基本と仕組みがよ~くわかる本[第8版]』秀和システム(2021年)

- 高野龍昭・著『これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険 第3版』翔泳社(2018年)

- e-Gov法令検索「介護保険法」

- 厚生労働省「介護・高齢者福祉」

- 厚生労働省「介護保険制度の概要」

- 厚生労働省「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~」

- 内閣府「高齢社会白書について」

-

関東 [12234]

-

北海道・東北 [6920]

-

東海 [4898]

-

信越・北陸 [3311]

-

関西 [6708]

-

中国 [3568]

-

四国 [2056]

-

九州・沖縄 [7729]

豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します