フレイルの予防法を教えてください! 運動や食事、体操など

両親が高齢になり、少しずつ体が弱ってきています。まだ介護が必要な状態にはなっていませんが、いつ介護が必要になるか正直心配です。要介護状態になる前に何らかの対処ができるのであれば、ぜひ教えていただきたいです。運動や食事、体操など、普段の生活のなかで取り入れられるようなものが理想的なので、もしあったら教えてください。

Aフレイルは運動や食事に気を付け、筋力の低下などを防ぐために考案された体操を実践することで予防できます。

年齢とともに疲れやすくなって運動量が減ったり、友人や知人との交流が少なくなったりすることでフレイルになってしまいます。それだけが原因ではありませんが、周りと交流する時間を設けたり、運動をしたりすると、予防できる可能性が高まります。また、自治体によってはフレイルを予防する取り組みを発信しているので、うまく活用してみるのもいいでしょう。

フレイルになると、体にさまざまな症状が現れるようになってしまいます。生活に支障をきたす可能性もあるため、フレイルの原因や対処法をきちんと理解することが必要です。

今回はフレイルの予防方法を知りたい人向けに、運動や食事、体操などをご紹介します。両親が高齢になり、不安が募っているという人はぜひ目を通してみてください。

フレイルとは

まずは、フレイルがどのような状態を指すのか解説していきます。

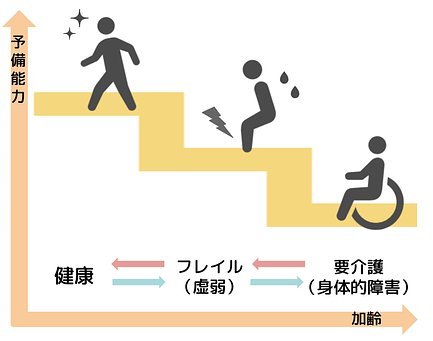

自立と要介護の中間の状態

フレイルを一言で表すと、自立と要介護の中間の状態です。自立から要介護になるまでの流れについて、ここでは説明していきます。

自立とは健康な状態のことです。生活習慣病を防ぐために歩いたり、バランスの良い食事を心がけたりすることで、健康を維持できます。しかし、少し体力が衰えてきて、介護予防が必要になった人はプレ・フレイル(前虚弱)という状態に分類され、要支援に認定される人も増え始めます。

そして、自立支援に向けたケアが必要になってきた場合はフレイル(虚弱)に分類されます。フレイルに分類されると、外出するのがおっくうになってしまったり、より疲れやすくなったりします。年齢を重ねるとこのような状態になる人は多いですが、適切な対処ができれば改善を見込めるのがフレイルの特徴です。

周りとの関係が少なくなったり、外へ出るのが困難な状態になったりすると、要介護状態(身体機能障害)になる可能性が高まります。要介護になってしまうと、自分1人で日常生活を送るのが困難な段階に突入します。

フレイルの種類とは

フレイルには、身体的フレイル、心と認知機能のフレイル、社会的フレイルという3つの種類があります。続いては、それぞれのフレイルの特徴について解説していきましょう。

身体

身体的フレイルは、いわゆる一般的に使われている「フレイル」の定義と同義です。具体的には、筋肉や関節の活動が低下した状態をいいます。

また、身体的フレイルと似た状態をさす言葉にサルコペニアやロコモティブシンドロームがあります。2つとも大きくは身体的フレイルに含まれる状態のことです。

サルコペニアは、加齢や疾患によって筋肉量が減ったり筋力が衰えたりした状態です。ロコモティブシンドロームは、筋肉量・筋力に加えて関節、骨、神経といった運動器に障害をきたして移動機能が低下した状態をさします。

さらに、身体的フレイルに陥ってしまうと口腔機能も低下してしまいます。そこに着目したオーラルフレイルも近年、注目されるようになってきました。

心と認知機能

心と認知機能に関するフレイルは、精神・心理的フレイルと呼ばれます。精神・心理的フレイルになると、抑うつ状態になったり、意欲が低下するアパシーという状態になったりします。また、認知機能の低下も顕著にみられるため、同居している家族も様子がおかしいことに早い段階で気づきやすいです。

精神・心理的フレイルだけではなく、身体的フレイルが併存することも珍しくありません。そのような状態は、認知的(コグニティブ)フレイルと呼ばれます。

社会性

社会性に関するフレイルは、社会的フレイルと呼ばれます。高齢になると、外出や知人と会うことが少なくなり、他者と交流する機会が減りがちです。また、一人暮らしをしていたり、同居している家族が仕事で不在にする時間が長かったりすると、家族との関わりも減って社会的フレイルになる可能性が高まります。外に出るのが難しくなり、暮らしている地域から孤立した状態になっているのが社会的フレイルです。

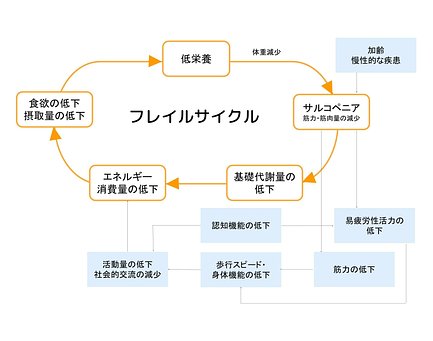

フレイルの進行

一度フレイルになるとさまざまな体の不調を誘発し、悪化が進む悪循環に陥ってしまいます。これが「フレイルサイクル」です。

筋肉量が減少すると基礎代謝量が少なくなり、それにともなってエネルギー消費量が落ちてしまいます。すると活動量が減って消費カロリーが少なくなるため、食欲や摂取量が減少します。そうなると体は低栄養状態となり、体重が落ち、さらに筋肉量が減ってしまうのです。

また、フレイルによって身体面と精神面の不調が合わさると、状況はさらに悪化してしまいます。身体面については、身体能力の低下による転倒や、嚥下機能・接触機能の低下に気をつけましょう。精神面では認知機能・意欲・判断力の低下に注意が必要です。

フレイルが進行すると、サポートする家族の負担が大きくなってしまい大変です。そのため適切な対処をする必要があります。身体面と精神面の両方から本人を支援するのはもちろんですが、体力の低下などを理由に社会的に孤立しかけているケースでは、社会的な側面からの支援も必須になります。

フレイル予防と介護予防の違い

フレイル予防と介護予防は根本的には違いません。どちらも健康な状態(自立)から、フレイル(虚弱)または要介護状態になるのを防ぐため、適度な運動や健康的な食事をとることが推進されています。

2つの違いを強いていうなら、予防する段階の違いです。フレイルは、要介護状態と自立の中間と紹介しました。まだ健康な状態からフレイルになるのを防ぐのがフレイル予防です。

一方で、要介護状態はフレイルからさらに身体状況が悪化し、日常生活に介助が必要となってしまった段階です。この段階にならないための取り組みが介護予防です。

フレイル予防に取り組むことは、ひいては介護予防にもなっているのです。

フレイルを予防する方法

フレイルを予防するためには、日ごろの生活のなかでいくつかのポイントを意識するのが重要になります。では、どのようなポイントを意識すべきなのか見ていきましょう。

食事

食事は、バランスよく栄養を摂取できるように心がけてください。特に、主食・主菜・副菜をそろえて食べることが大切といわれています。また、しっかり噛むことも大切です。

フレイルの予防に必要な栄養素

フレイル予防のために積極的に摂取したいのがタンパク質です。高齢期になると筋肉量が低下するため、筋肉の素となるタンパク質を含む肉や魚、卵、大豆製品、牛乳などを積極的に摂るよう意識するのがポイントになります。

上記の食品のほか、緑黄色野菜、海藻類、いも、果物、油を含む10品目を取り入れた食事をできるのが理想です。

フレイルの予防に取り入れたい10品目

- 魚

- 油

- 肉

- 牛乳

- 野菜

- 海藻

- いも

- 卵

- 大豆製品

- 果物

運動

毎日少しずつでも運動を継続するのがフレイル予防の重要なポイントです。運動をすると筋力の低下を防いだり、骨を丈夫にしたりといった効果が期待できます。転倒による骨折で寝たきりになってしまうリスクも軽減できるというメリットがあるのです。

趣味や就労など

趣味や就労などを通じて、社会参加をすることもフレイルの予防になります。社会参加が難しくなることが原因でフレイルになってしまうケースも多いため、積極的に外部との交流に参加するようにしましょう。自分や家族が一番楽しいと思える活動を探してみてください。

BMIは少し高めを意識する

高齢になるとBMIは少し高めの方が良いと考えられています。若い頃はできるだけBMIが低い方が健康的だと考える人が多いですが、高齢者の場合は少しだけBMIが高めの方が栄養状態が良いといわれています。フレイルは低栄養状態も原因の1つなので、BMIは少し高めを意識して体重を管理すると良いでしょう。

参考:公益社団法人 東京都医師会「フレイル予防」各自治体のフレイル予防の取り組みを紹介

自治体によっては、フレイル予防に関する取り組みを推進しているところがあります。ここでは、4つの自治体を例に挙げてご紹介しましょう。

南足柄市 きんたろう体操

きんたろう体操は、南足柄市の「介護予防サポート隊」よって作られた体操です。誰もが知っている童謡「金太郎」に合わせて柔軟やバランス、筋力の維持、筋力の向上を目指すための動きが盛り込まれています。コンディショニング(調整体操)版、筋力トレーニング版、ストレッチ版の3種類があります。体操の動画は以下のリンクから確認可能です。

参考:南足柄市「おうちでできる!おすすめフレイル予防(きんたろう体操)」習志野市 てんとうむし体操

てんとうむし(転倒無視)体操は、転びにくい体を作るための体操です。習志野市オリジナルの音楽が付いていて、市民ボランティアである転倒予防体操推進員がメインとなって地域に広めています。てんとうむし体操には椅子編、畳編、立位編の3種類があり、以下の習志野市のホームページで確認できます。

参考:習志野市「てんとうむし体操」江東区 KOTO活き粋体操

KOTO活き粋体操は、江東区でおこなわれている介護予防のオリジナル体操です。筋力トレーニング編と水彩音頭編の2種類があります。筋力トレーニング編はバランス力や筋力のアップを目指す体操、水彩音頭編は江東水彩音頭に合わせて楽しみながら脳トレができる体操となっています。体操の動画は以下のリンクから確認可能です。

参考:江東区「KOTO活き粋体操(オリジナル介護予防体操)」大田区 フレイル予防に役立つグッズ

大田区のホームページでは、フレイル予防に役立つチェックシートのPDFを無料で配布しています。運動チェック表や1週間のうちに食べた10大食品群をメモできるシートを含む9種類のシートを公開しており、誰でもダウンロードできます。PDFはウェブ上でそのまま閲覧できるほか、印刷してペンで書き込むことも可能です。興味がある人は以下のリンクからご確認ください。

参考:大田区「フレイル予防お役立ちグッズ」フレイル予防を始めた方がいい年齢

日本では、65歳以上の高齢者のうち8.7%がフレイルといわれています。筋肉量は年齢とともに低下していくため、なるべく元気なうちからフレイル予防に取り組んでおくと安心です。

自治体によっては、40歳からフレイル予防を呼びかけているところがあります。40歳を超えると約4分の1の人に筋肉量の低下がみられるといわれているからです。自分にはまだ関係ないと思わず、早い段階からフレイル予防に取り組みましょう。

こんな状態になったらフレイルかも

フレイルになると、共通した状態に陥ります。どのような状態になるのか知っていれば、フレイルになっても適切な対処をし、心身の機能を維持できる可能性が高まります。では、どのような状態になったらフレイルを疑うべきなのか見ていきましょう。

痩せてきた

フレイルになると、体重が急激に減少するケースが多くみられます。内臓疾患などがない人の体重が急激に減少した場合は、フレイルが疑われます。体重が半年間で2~3kg減少していれば、フレイルの可能性が高いです。

特に病気をしていないのに体重が明らかに減少していると気が付いたら、食事が進まない、食べたいものがない、食べること自体に興味がないといった変化がないか確認してみてください。以前とは違う様子が見られた場合は、状態がさらに悪くなっていく可能性も高いといえるため、適切な対応を取る必要があります。

外に出たくなくなった

外に出たくなくなるのもフレイルの特徴の一つです。年齢を重ねると若い頃より活発に外出できなくなるのは仕方ないことですが、それがより顕著になった場合フレイルに分類される可能性が高まります。外に出るのが面倒だと感じるようになると、社会的に孤立した状態となってしまい、さらに良くない状況に陥ってしまうケースも少なくありません。

体力が落ちた

前述した通り、フレイルになると外出がおっくうだと感じるようになり、自宅にこもってしまうケースが非常に多いです。そうなると運動する機会も少なくなり、体力が落ちてしまいます。走ると息切れしやすくなった、ちょっとした外出でも疲れやすくなったとの自覚がある場合は、フレイルの可能性が高いといえるでしょう。

高齢になった両親が「以前よりも痩せた」「外出しなくなっている」などと気が付いたら、早めに対策を取るようにしましょう。状況が悪化する前に適切な対応ができれば、要介護状態への移行を予防できる可能性が高まります。同居している人は小さな変化も敏感に感じ取れるように心がけてみてくださいね。

フレイルのセルフチェック

フレイルかどうかは、セルフチェックができます。ここでは、厚生労働省が示しているチェックリストと指輪っかテストの2つをご紹介します。

厚生労働省が示すチェックリスト

厚生労働省が示しているチェックリストは以下の通りです。設問に答えながら回答の前にある数字を足していき、点数が高ければ高いほどフレイルのリスクは高まります。

| No. | 質問票 | 回答 | |

|---|---|---|---|

| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 2 | 日用品の買い物をしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がってますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 8 | 15分間位続けて歩いていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい | 0.いいえ |

| 11 | 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少はありましたか | 1.はい | 0.いいえ |

| 12 | 身長(cm)・体重(kg)・(BMI=)(注) | ||

| 13 | 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか | 1.はい | 0.いいえ |

| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい | 1.いいえ |

| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい | 0.いいえ |

| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい | 0.いいえ |

| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい | 0.いいえ |

| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい | 0.いいえ |

| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい | 0.いいえ |

| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい | 0.いいえ |

引用元:厚生労働省「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル(改訂版)」

結果はいかがでしたか。以下のいずれかに当てはまる人は、フレイルの可能性が高いので要注意です。

- 1~20の合計が10点以上

- 6~10の合計が3点以上

- 11の回答が「はい」

- 12の回答が18.5未満

- 12~15の合計が2点以上

- 18~20の合計が1点以上

- 21~25の合計が2点以上

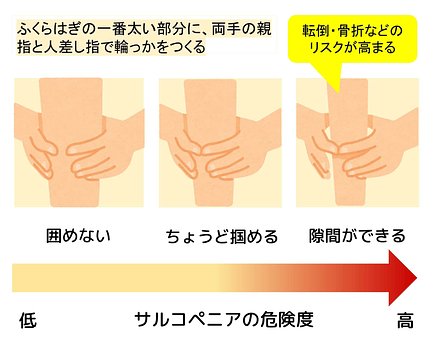

指輪っかテスト

指輪っかテストは、両手の親指を人差し指で輪を作り、ふくらはぎの一番太いところを掴むだけのチェックテストです。椅子に座った状態で前かがみになり、膝が90度になるようにしてふくらはぎの一番太いところを掴んでください。足を足の角度が変わると太さも変わってしまうので、膝がきちんと90度になることを意識して確認してください。

太さを測るのは、利き足ではない方が理想的です。しかし、利き足がどちら皮赤らない場合は、どちらの足でチェックしても問題ありません。ふくらはぎを掴んだときに掴めなければフレイルの可能性が低く、隙間がたくさんでいればフレイルの可能性が高くなります。

フレイル予防には日頃の積み重ねが大切

フレイルの特徴やその予防法について見てきました。フレイルの予防は一朝一夕でできるものではなく、健康的な生活習慣や運動、食生活を毎日続けることで成り立ちます。

また高齢になってからではなく、体を動かせる若いうちからフレイル予防に取り掛かることが大切です。いつまでも健康に過ごすために、40代を過ぎた人はフレイル予防を意識してみましょう。

-

関東 [2408]

-

北海道・東北 [709]

-

東海 [703]

-

信越・北陸 [429]

-

関西 [1037]

-

中国 [421]

-

四国 [238]

-

九州・沖縄 [785]

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します

0120-002718

0120-002718