若年性認知症とは|症状・年代別データ・チェックリスト・仕事を続けられるかどうかなど

認知症と聞くと高齢者に多い印象ですが、実は若い世代の人たちにも考えられる病気なのです。若年性認知症を発症すると日常生活にも大きな影響が出てしまい、経済的にも困難に陥る可能性もあります。

そんな若年性認知症について、気になる年代別の患者数や症状、原因や診断方法についてご紹介していきます。「認知症になっても仕事をすることはできるのか」といった気になる疑問についても見ていくので、若年性認知症について知りたい人は参考にしてください。

大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。

若年性認知症とは

認知症は一般的に高齢になって発症することが多い症状ですが、65歳未満で発症した場合を若年性認知症といいます。一言で認知症といっても、原因となる病気はさまざまです。アルツハイマー型認知症や血管性認知症、前頭側頭型認知症、外傷による認知症、レビー小体型認知症などを総称して若年性認知症と呼んでいます。

65歳以下となると仕事で活躍している働き世代の人たちでもあり、発症すれば自分だけではなく家族や仕事場にも大きな影響を与えます。子どもがいる場合には、進学や就職、結婚といった人生設計にも多大な影響を与えることが考えられ、介護があることで負担も大きくなってしまう可能性があります。こうした影響を与える若年性認知症ですが、まだまだ世間的には認識が不足していることも特徴です。

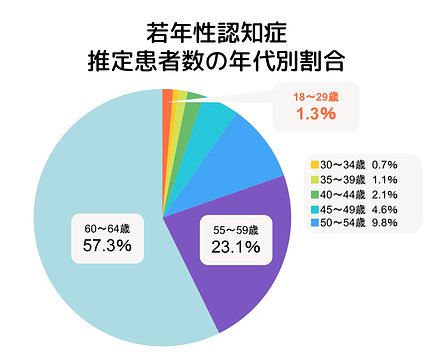

年代別・若年性認知症患者数の図解

「いくら若年性といっても、20代であれば大丈夫だ」と考えている方もいるでしょう。どの程度から発症するのか、年代別の患者数を紹介します。

20代以下は男女合わせて全体の1.3%

年代別の患者数については、2020年(令和2年)に厚生労働省が日本医療研究開発機構認知症研究開発事業(若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム)において実施した若年性認知症の実態調査の結果から紹介します。

| 年齢 | 人口10万人あたりの有病率(人) | 推定患者数(人) | ||

|---|---|---|---|---|

| 男 | 女 | 総数 | ||

| 18~29歳 | 4.8 | 1.9 | 3.4 | 485 |

| 30~34歳 | 5.7 | 1.5 | 3.7 | 246 |

| 35~39歳 | 7.3 | 3.7 | 5.5 | 411 |

| 40~44歳 | 10.9 | 5.7 | 8.3 | 745 |

| 45~49歳 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 1,655 |

| 50~54歳 | 51.3 | 35.0 | 43.2 | 3,556 |

| 55~59歳 | 123.9 | 97.0 | 110.3 | 8,333 |

| 60~64歳 | 325.3 | 226.3 | 274.9 | 20,679 |

| 全体 | ||||

| 18~64歳 |

- |

- |

50.9 |

36,110 |

18~64歳までの若年性認知症の推定患者数は36,110人です。このうち20代以下は485人で、割合としては約1.3%にとどまります。反対に60~64歳の若年性認知症患者は20,679人と推計され、全体の半数以上です。

また、平均の発症年齢は54歳前後とされています。年齢が上がるにつれてリスクが高まるといえるでしょう。

20代以下や30代での発症は稀ではありますが、若い世代でも発症する可能性がある点については覚えておきましょう。

若年性認知症の主な症状・特徴

若年性認知症の症状や特徴についてご紹介していきます。

初期に現れる症状

若年性認知症の初期症状は、認知症の種類によって違いがあります。代表的な4つの認知症の初期症状をご紹介しましょう。

| 種類 | 初期症状例 |

|---|---|

| アルツハイマー型認知症 |

|

| 脳血管性認知症 |

|

| 前頭側頭型認知症 |

|

| レビー小体型認知症 |

|

家族がいつもと様子が違うと感じたら、普段と違う様子をメモするなどして早い段階で医師に相談しましょう。

認知機能障害(中核症状)

認知症になると、認知機能障害のいずれかが発症すると言われています。どのような症状なのかご紹介していきましょう。

| 症状 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 記憶障害 | 記憶する能力が低下してしまうため、最近体験したことでも覚えていない |

| 見当識障害 | 時間や場所を記憶する能力が低下するため、今日の日付や季節などが分からなくなる。

迷子になることも多い。 |

| 実行機能障害 | 計画性のある行動ができなくなる。

物事を順序の通りにできなくなるため、今までしていた料理や仕事ができなくなる。 |

| 理解・判断能力障害 | 理解や判断する能力が低下する。

新聞を読んでも内容が理解できない、臨機応変な対応ができないといった状態になる。 |

| 計算能力障害 | 計算をする能力が低くなるので、簡単な計算ができないといった症状が起こる。 |

BPSD(行動・心理症状)

行動や心理的な症状として、以下のような症状が必ずではありませんが、現れる可能性もあります。

| 症状 | 具体的な内容 |

|---|---|

| うつ | 引きこもりがちになる、ふさぎこむといったようなうつ状態になる。 |

| 不安や焦り | できないことが多くなることで不安になる。焦って自暴自棄になることもある。 |

| 睡眠障害 | 不安から眠れなくなる。

昼夜逆転が原因で睡眠に障害が出る。 |

| 興奮 | ショックや不安感などで暴言や暴力をふるい、攻撃的な態度になる。 |

| 幻覚や幻聴 | 自分で無くした財布を「盗まれた」と言い出す。

仕事でミスをすると「陥れられた」と言い出す。 存在していないものが見える。 誰かが話している内容を自分の悪口だと言い張る。 |

一般的な認知症の中核症状やBPSDについては、以下の記事で解説しています。

若年性認知症の原因

若年性認知症をなぜ発症してしまうのか、その原因を見ていきましょう。

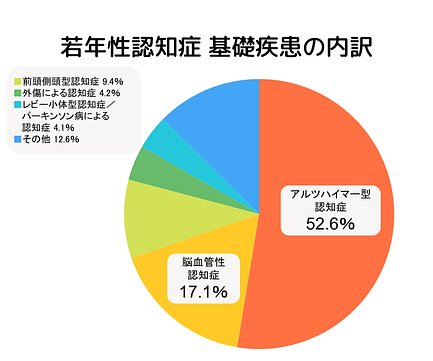

基礎疾患によってかかることも

若年性認知症は、高齢者の認知症と同じような原因で発症することも多く、基礎疾患が原因にもなります。厚生労働省が調査した基礎疾患別の内訳は以下の通りです。

脳血管性認知症は脳梗塞などが原因で、頭部外傷後遺症に関しては、事故で頭部にケガを負って発症するリスクがあります。若い世代でもケガや基礎疾患で突然認知症を発症することが分かるでしょう。

一般的に認知症になりやすい方の特徴については、以下の記事をご覧ください。

早期発見・早期治療が重要

若年性認知症は、高齢者の認知症と同様に早期発見と早期治療が最も大切です。早い段階で治療をスタートさせることで、認知症を根治することができなくても、症状の進行を遅らせられます。日常生活において、少しでもおかしいと感じたら、かかりつけの医師に相談するなどしましょう。

若年性認知症は進行が速い

若年性認知症の特徴で進行が速いことが挙げられます。40代で発症した場合、高齢者が認知症になった時よりも2倍以上ものスピードで進行していくので、早期発見が何よりも重要となります。

若年性認知症のチェック・診断方法

若年性認知症が発症しているか、どのような診断方法があるのでしょうか?

セルフチェックもできる

自宅で手軽にできるチェック方法もあります。家族でリストを確認してもいいでしょう。

- 今日は何日か分からない。

- 食事をしたことを忘れる。

- 何度も同じことを言う。

- 何度も同じことを聞く。

- 最近話をした内容が思い出せない。

- 知っているはずの言葉が思い出せない。

- 話の内容がまとまっていない。

- 話がかみ合わない。

- 質問が理解できていない。

- 昼と夜の区別がつかない。

- 間違いを指摘されると取り繕う。

- 質問が答えられないと家族の方を向く。

家族が上記のチェックリストに多く当てはまるようであれば、早期受診を促してください。

病院での診断も

病院では若年性認知症検査を実施して発症していないか診断していきます。最初に問診をします。スムーズに話を進めるためにも、気になっていることなどをメモしておくと安心でしょう。

次に質問形式での検査(長谷川式認知症簡易評価スケール)を実施して認知能力が低くなっていないか検査をしていきます。名前や生年月日、計算や記憶力といった質問で30満点中20点以下になると認知症疑いが強いとされます。

若年性認知症の治療方法は?

気になる治療方法ですが、根治できないことが実情となっています。そのため、いかに進行を遅らせるかがポイントです。症状を軽くする、進行を遅らせる治療は複数あり、薬物療法や音楽療法、回想法といったリハビリが実施されます。

薬物療法では、アリセプト(ドネペジル)、メマリー(メマンチン)、レミニール(ガランタミン)、リバスタッチ・イクセロンパッチ(リバスチグミン)の4種類の薬があり、周辺症状がある場合には抗うつ薬や睡眠導入剤、抗不安薬といった薬が処方されます。

一般的な認知症の治療法については、次の記事でも解説しています。

若年性認知症になってから仕事は可能か

若年性認知症は、若い世代でも発症する可能性があり、働いている人が多いです。そのため、仕事をきちんと続けていけるか不安に感じる人もいるでしょう。

若年性認知症と診断されてしまえば「仕事が継続できない」と考えるでしょうが、残された能力や経験で仕事を続けることもできます。利用できる制度などもあるので、諦めず前に進んでいきましょう。

就労継続支援事業所(A型・B型)を利用することも

認知症になれば現在働いている職場で勤務時間や配置転換などをしてもらい、働く環境を整えてもらえるか相談します。しかし、中には難しい場合もあるでしょう。そんな時には就労継続支援事業所(A型・B型)の利用を検討してみてください。

精神障害者を受け入れている事業所においては、認知症の人と共通点が多いので、若年性認知症の人でも利用しやすいと考えられます。事業所の中には、若年性認知症同士で集まる場を設けている場合もあるので、仲間と共に活動する楽しさを見出せます。

制度を利用できる

若年性認知症と診断された場合、支援制度を活用できます。どういった制度があるのか、見ていきましょう。

傷病手当金

全国健康保険協会や健康保険組合といった健康保険に加入している本人が若年性認知症と診断され、仕事を休んだ結果お給料がもらえない場合に生活の保障をしてくれる制度です。3日以上連続で休んだ際に4日目から支給される仕組みです。支給期間は支給がスタートした日から最長で1年6カ月間です。

地域障害者職業センター

職業評価、ジョブコーチ支援、職場復帰支援などをしてくれる機関です。健康に働いていた人が認知症によってこれまでと同様に働けなくなった場合、職場復帰や就労の継続といった相談や支援を実施しています。

仕事を退職せざるを得ない場合の流れ

若年性認知症によって仕事を辞めることになった場合の流れをご紹介していきます。

職場に相談する

まずは職場に相談する必要があるので、退職の旨を上司に伝えましょう。

社会保障制度を活用する

退職した結果、生活に大きな不安があるでしょうが、社会保険制度を活用すれば家族の負担も軽くなります。

自立支援医療制度

若年性認知症で通院している場合、医療費負担が1割に軽減される制度です。世帯の所得に応じて自己負担額の条件が定められているので、通院している医療機関や各市区町村の障害福祉課などに相談してみましょう。

障害年金

障害年金は病気などによって退職し、日常生活に支障をきたすような状況になった場合に受け取れる制度です。病気で初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合には「障害厚生年金」を請求できます。

障害年金を請求する際には、年金の納付状況といった条件が設けられているので、年金事務所や住んでいる市区町村の年金課などに相談してみましょう。

若年性認知症になったら対応すべきこと

若年性認知症になった場合、仕事が続けられなくなる以外にもさまざまな影響が出るケースがあります。ここでは若年性認知症になったときに対応しておきたいポイントを紹介します。

住宅ローン返済の相談

住宅を購入する際に住宅ローンを活用する家庭は多いでしょうが、契約時には団体信用生命保険に加入します。その場合、高度障害特約が付けられていることも多く、特約が適用されて住宅ローンが免除になる可能性があります。住宅ローンを契約した金融機関に問い合わせてみましょう。

運転免許の返納

認知症になると道路交通法によって免許の取消、停止がされます。そのため、運転免許の返納が必要になります。

日常生活自立支援事業

判断能力が十分でない人たちを支援する制度です。支援内容としては、福祉サービスや金銭管理、日常生活における事務手続き、通帳や証書の保管に関する支援です。市区町村の社会福祉協議会などが窓口となっています。

成年後見制度も

若年性認知症などによって判断能力が低下した際、財産の管理や契約などの支援をしてくれる制度です。将来、判断能力が低下することに備えて指定する任意後見制度もあるので、地域包括センターや日本司法支援センターなどに相談してみましょう。

若年性認知症の不安がある際はすぐに医療機関を

若い世代でも認知症になる可能性は十分にあります。認知症になった場合、今まで通りに生活をしていけるのか不安になるでしょうが、制度を活用すれば家族の負担を減らせます。家族に関しては、どういった病気であるのかをしっかりと理解してください。

あらかじめ制度について理解し、相談できる環境を整えるとスムーズに対処できます。また、日常生活で少しでも不安に感じる出来事があれば、認知症の進行を遅らせるためにも早めに医療機関を受診するようにしてください。

-

関東 [442]

-

北海道・東北 [87]

-

東海 [116]

-

信越・北陸 [37]

-

関西 [181]

-

中国 [11]

-

四国 [16]

-

九州・沖縄 [73]

この記事のまとめ

- 20代以下でも稀に発症する

- 早期発見、早期治療が大切

- 発症した場合は社会保険制度を活用できる

豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します